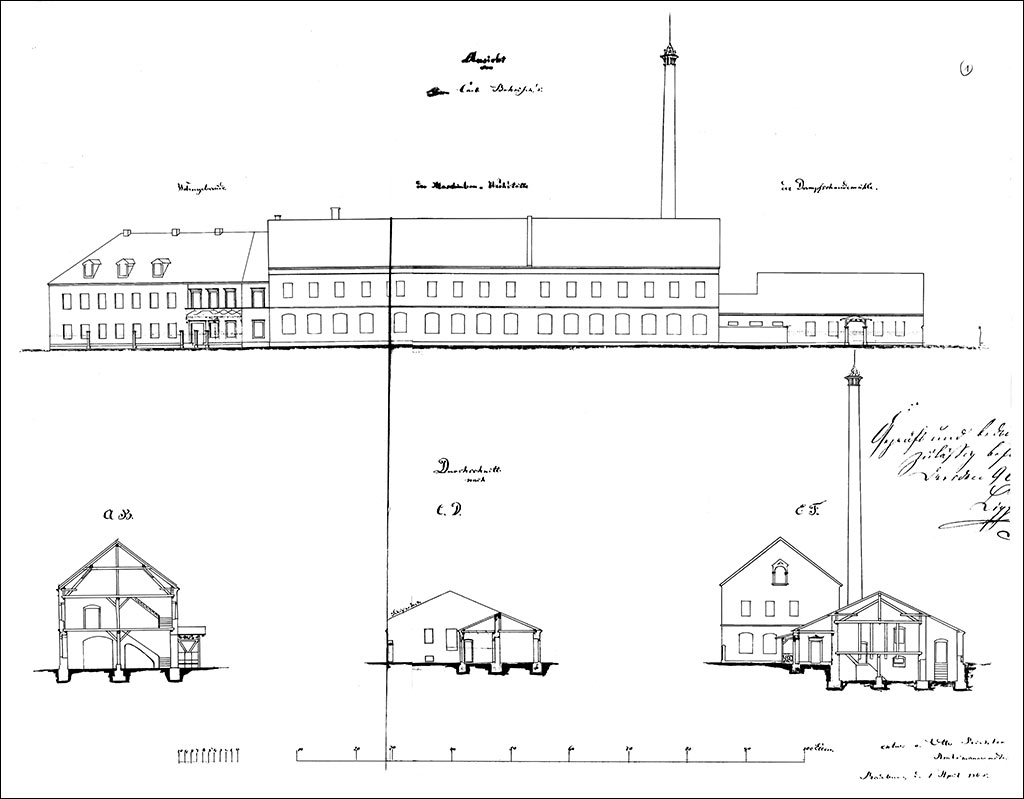

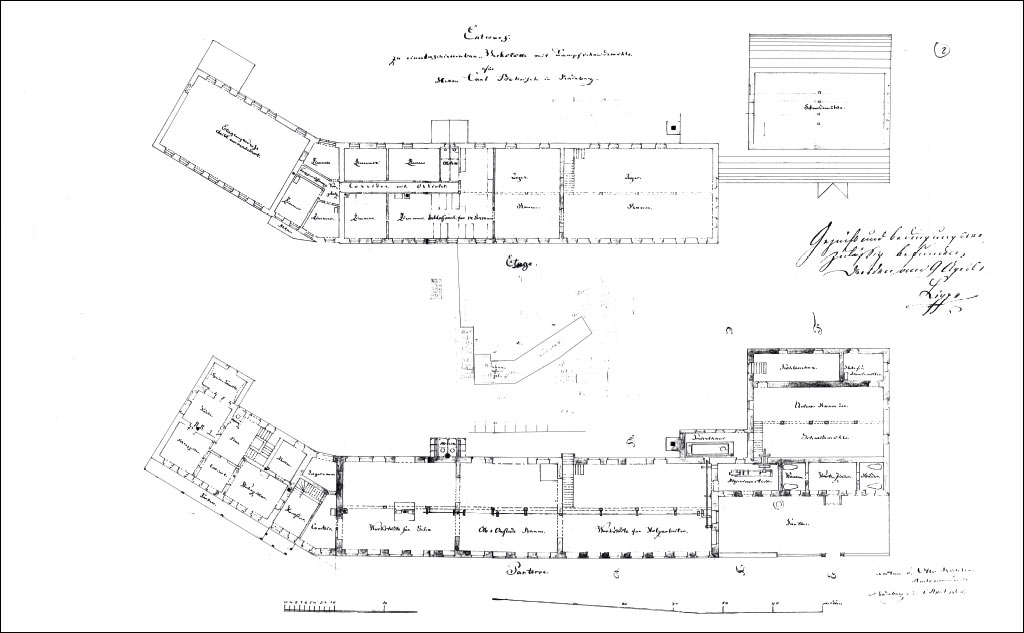

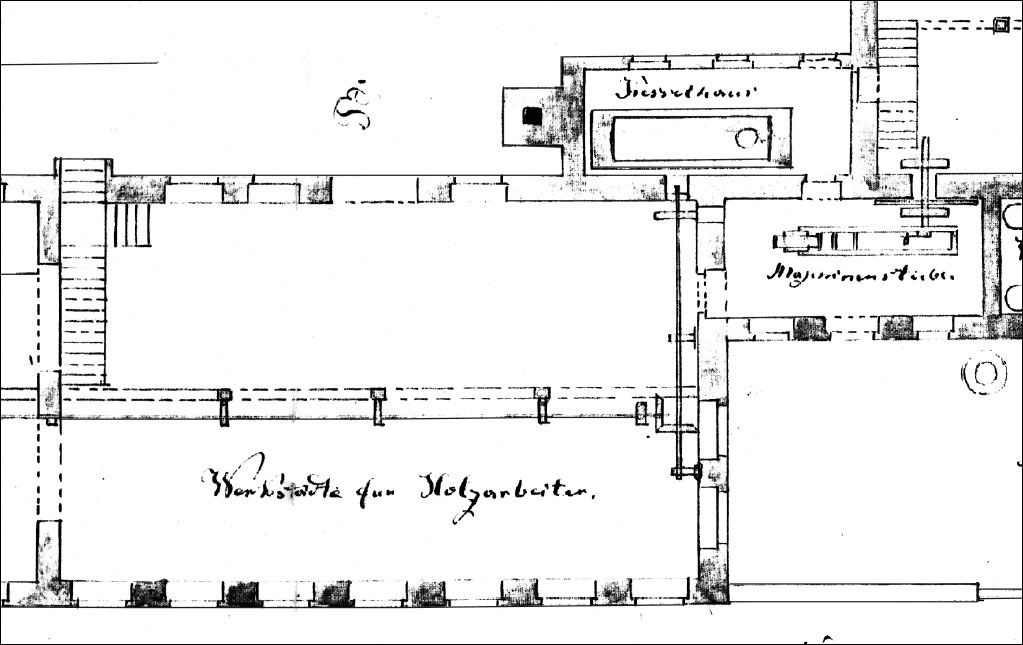

Baupläne des Werkes in der Würschnitzer Str. 1 aus dem Jahr 1864

In seiner Grunstruktur war das Werk auf großflächige Fertigung mit Erweiterungspotential ausgelegt. Die Dampfmaschine lieferte nicht nur die Energie für das Sägewerk, sondern Transmissionen entlang der Mittelachse im Erdgeschoß (s. Grundriß und Ausschnitt) ermöglichten maschinellen Antrieb für diverse Maschinen. Zahlreiche Stuben und ein Schlafsaal für 14 Personen im Obergeschoß boten hinreichend Unterkunft für Arbeitskräfte. Es ist davon auszugehen, dass schon sehr früh an die Fertigung von Schneidewerkzeugen für Häckselmaschinen gedacht wurde. Produkte die über die sächsischen Grenzen bekannt wurden.

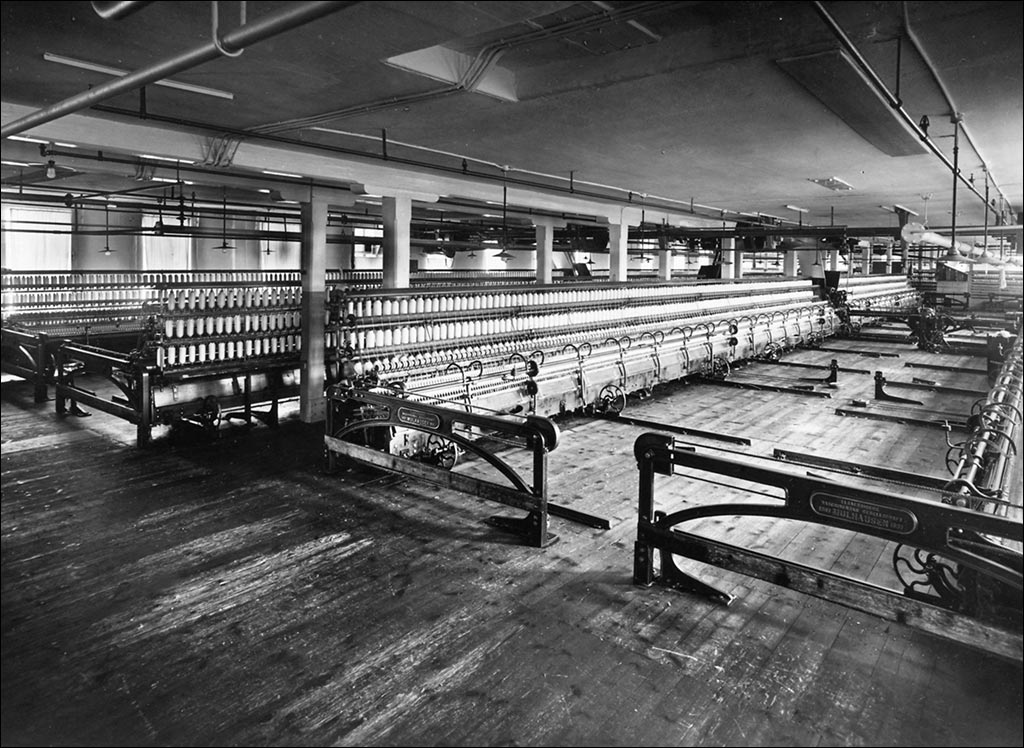

Der Krempelsatz

Foto: Saal mit Krempeln in der Zschopauer Baumwollspinnerei AG, Zschopau um 1920

(Rechte: Sächsisches Industriemuseum Chemnitz)

Im Krempelsatz wird die lose Wolle zu einem losen Vorgarn gedreht. Die lose gewolfte Wolle wird in einen hölzernen Kastenspeicher gefüllt. Anschließend durchläuft sie eine Vielzahl von gegenläufig rotierenden Walzen, die die anfänglich lose Wolle zu einem losen Flor verweben. Abschließend wird dieser geteilt und zu einem losen Vorgarn gedreht, das die Selfaktoren (Spinnmaschinen) zu einem festen Garn verspinnen.

Die Spinnmaschine

Foto: Zschopauer Baumwollspinnerei AG, Zschopau, Selfaktorsaal im Mittelbau, 1919 (Rechte: Sächsisches Industriemuseum Chemnitz)

Die Spinnmaschine (Selfaktor) arbeitet während eines „Wagenspiels“ in verschiedenen Schritten mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten und häufig sogar gegenläufigen Bewegungen. In einer ersten Phase fährt der Wagen aus, dabei wird das lockere Vorgarn gedehnt und durch 250 rotierende Spindeln verdreht. Dadurch wird das Garn dünner, aber fest und widerstandsfähig. Danach hält der Wagen zunächst kurz an, fährt dann wieder zurück und wickelt den gesponnenen Faden in einer fein dosierten Rundung auf die Garnhülse auf.

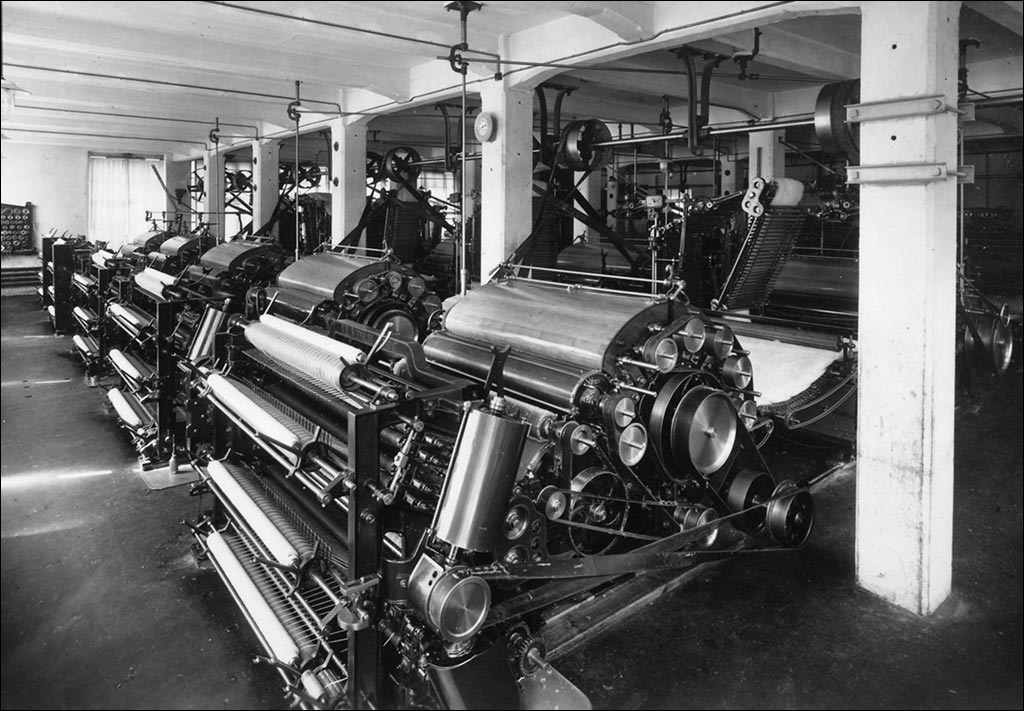

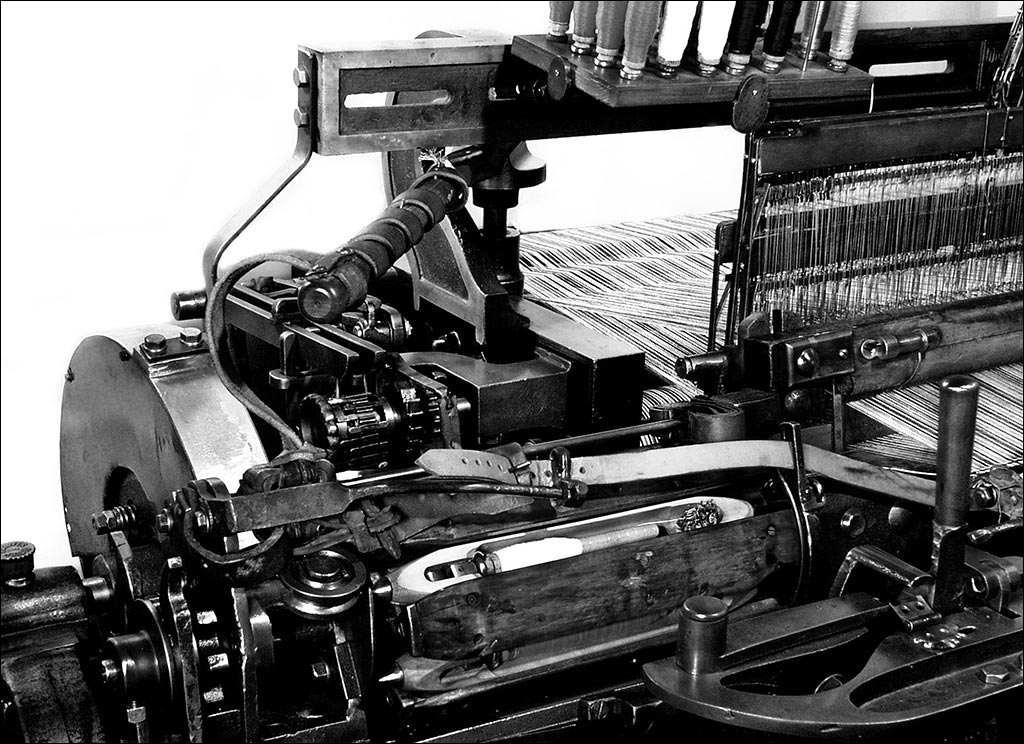

Der Webstuhl

Foto: Mechanischer Webstuhl mit Hatterslay-Schaftmaschine, Hersteller C. A. Roscher Söhne, Mittweida, um 1930

(Rechte: Sächsisches Industriemuseum Chemnitz)

In der Weberei entsteht aus den Schuss- und Kettenfäden das eigentliche Gewebe, das Tuch. Zunächst wird die „Kette“, das längs verlaufende Fadensystem, in den Webstuhl eingebracht. Der Webschütze schießt mit dem Schützen das querverlaufende Garn durch die vielen Kettfäden, die – je nach Gewebe – in unterschiedlichen Mustern gehoben und gesenkt werden.

Anschrift und Kontakt

Würschnitzer Straße 1

01471 Radeburg

Ansprechpartner: Herr Hans-Theodor Dingler

Telefon: +49 2226 17518

Mail: info@dienstleistungszentrum-radeburg.de

» Impressum

» Datenschutz