Industrie und Gewerbe

Saal mit Ringspinnmaschinen

(Rechte: Sächsisches Industriemuseum Chemnitz)

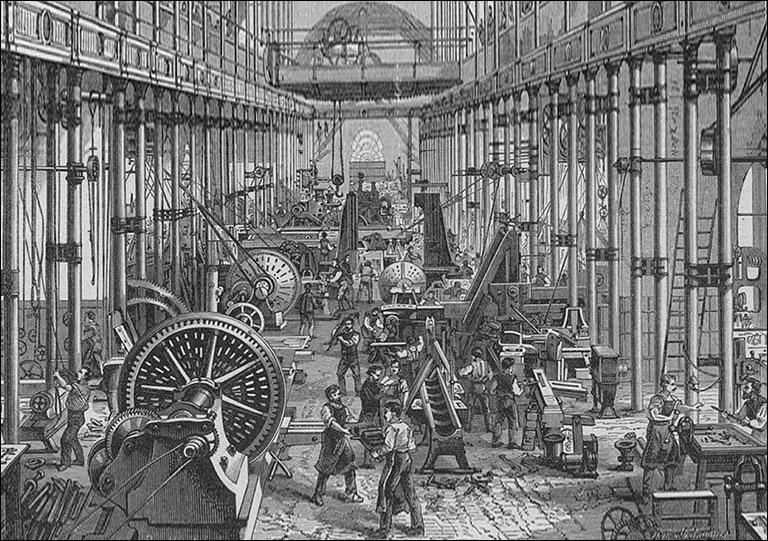

Lokomotiven-Fabrik der Fa. Hartmann, Chemnitz

(Rechte: Sächsisches Industriemuseum Chemnitz)

Zeugschmiedemeister Dr. Ing. h.c. Johann Georg Bodemer

(Aus: Zschopauer Aktiengesellschaft, vormals Georg Bodemer. Gedenkschrift anlässlich der 100-jährigen Wiederkehr des Tages der Spinnerei 1819 – 1919, S. 59)

Städtisches Handwerk zw. 1830 und 1861 − Zahl der Meister in ausgewählten Städten*

Das Beispiel der Industriestädte Crimmitschau und Zwickau zeigt: Das Handwerk wurde durch die Industrialisierung gefördert. Eine Verdrängung oder ein Niedergang des Handwerks fand nicht statt.

*Kiesewetter: Die Industrialisierung Sachsens, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2007, S. 304

Industriefinanzierung und Bankenwesen

Die Landwirtschaft

Leistungsfähigkeit der sächsischen Landwirtschaft − Erträge 1836 – 1875*

Sachsen überflügelte bei den landwirtschaftlichen Erträgen alle anderen deutschen Staaten. Bewirkt wurde dies unter anderem durch die Befreiung der Bauern von Feudallasten, dem frühzeitigen Einsatz von a) künstlicher Düngung und dem Einsatz b) verbesserter Landmaschinen.

*Kiesewetter: Die Industrialisierung Sachsens, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2007, S. 286

a) Künstliche Düngung

Wegen des Zwanges zur Erhöhung der Erträge setzte in Sachsen – trotz anfänglicher Widerstände der Landwirte – früher als in anderen deutschen Staaten die Nutzung der künstlichen Düngung ein. Hierunter verstand man vor allem die Verwendung von Guano, Chilesalpeter, Knochenmehl und Rapsmehl, die durch mineralische Düngemittel wie Kalk, Mergel oder Düngesalz ergänzt wurden. Bereits in den frühen 1840-Jahren setzt in den landwirtschaftlichen Vereinen die Diskussion der von Justus Liebig vorgeschlagenen reinen chemischen Düngung ein.

b) Landmaschinen

Der Anwendung von Maschinen in der Landwirtschaft wurden in Sachsen noch größere Widerstände als bei der künstlichen Düngung entgegengesetzt. Bis 1871 war es vor allem der Landwirt Rudolf Sack, der mit seinem Unternehmen in Plagwitz die Nachfrage nach Landmaschinen befriedigte. Entwickelt und produziert wurden neue, technisch ausgereifte und effektive Pflüge, Drill- und Hackmaschinen, Universalkultivatoren, etc. Der große Durchbruch erfolgte allerdings erst nach 1871.

Universalpflug mit Doppelgründel und Selbstausführung als zweischariger Saat- und Schälpflug

Der erste Pflug Rudolf Sacks aus dem Jahre 1854

Universalpflug mit Doppelgründel und Selbstausführung als Kartoffelrodepflug

Kartoffelrodekörper, um 1900, Hersteller Rudolf Sacks, Leipzig-Plagwitz

Universalpflug mit Doppelgründel und Selbstausführung als zweischariger Saat- und Schälpflug

(Aus: 51. Vollständiges Verzeichnis von Rud. Sacks Geräten und Maschinen zur Bodenbearbeitung und Reihenkultur, Leipzig-Plagwitz 1919, S. 29)

Rechte: Sächsisches Industriemuseum Chemnitz)

Universalpflug mit Doppelgründel und Selbstausführung als Kartoffelrodepflug

(Aus: 51. Vollständiges Verzeichnis von Rud. Sacks Geräten und Maschinen zur Bodenbearbeitung und Reihenkultur, Leipzig-Plagwitz 1919)

Rechte: Sächsisches Industriemuseum Chemnitz

Der erste Pflug Rudolf Sacks aus dem Jahre 1854

(Aus: 51. Vollständiges Verzeichnis von Rud. Sacks Geräten und Maschinen zur Bodenbearbeitung und Reihenkultur, Leipzig-Plagwitz 1919)

Rechte: Sächsisches Industriemuseum Chemnitz

Kartoffelrodekörper, um 1900, Hersteller Rudolf Sacks, Leipzig-Plagwitz

(Rechte: Sächsisches Industriemuseum Chemnitz)

Dampfdreschmaschine in Furth-Ebersdorf bei Chemnitz um 1920

(Rechte: Sächsisches Industriemuseum Chemnitz)

Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle dem Sächsischen Industriemuseum in Chemnitz für die kompetente und sachgerechte Unterstützung sowie für die Möglichkeit der Nutzung von Foto- und Infomaterialien

www.saechisches-industriemuseum.com

Anschrift und Kontakt

Würschnitzer Straße 1

01471 Radeburg

Ansprechpartner: Herr Hans-Theodor Dingler

Telefon: +49 2226 17518

Mail: info@dienstleistungszentrum-radeburg.de

» Impressum

» Datenschutz